ふらっと入ってきた紳士。注文したのは「セドリー・オン・ザ・ロックス!」

小説家とせどり男爵の再会

私こと、小説家(バーテンダーをやっていたということから、喫茶店経営をしていた梶山季之本人と重って見える)と、古書収集の虜となったせどり男爵との出会い(再会)から始まる。

小説家が昔のバーテンダー時代、その紳士が頼むのは、奇妙なカクテルでした。ジンやテーキラ、ウォッカ、焼酎など、無色透明なお酒のミックスだ。そのカクテルを、だが言うともなく「 セドリー・カクテル」と呼ぶようになった。

出版記念会の流れで銀座のバーへ、そこで小説家は、見覚えのあるその紳士に声をかける。

せどり男爵、名前は、笠井菊哉。彼が古書に狂ったいきさつを話してくれた。

せどり男爵の述懐のはじまり

子どもの時から古書店に通い、一目置かれるようになる。ある夜店のゴミ市で出会った白髪の老人の家で古書の世界の手ほどきを受ける。老人は、夜店で掘り出し物の『京すずめ』をみつけ、それがいかに値打ちがあるものかを話す。老人は土蔵の二階にだけは笠井を入れなかった。そこには・・・。

あるとき笠井は、療養先の焼芋屋で嵯峨本の『光悦謡本』を見つける。その『謡曲百番』が、焚き付けに使われていた。火災は、残った本を買い取った。それから長年 『謡曲百番』 の残りを探すようになる。最後の一冊は、ある未亡人から、ある方法で手に入れることになる。

『ふらんす物語』の蔵書票、家宝はどこに

博文館から発売予定の『ふらんす物語』の初版本は、製本段階で、内務省からの検閲で発禁になってしまう。それを仙台で手に入れた笠井は、その中に、「その弐」と書かれた蔵書票を見つける。波の上に千鳥が飛ぶ木版図柄で、そこにはある意味ありげな文が書かれていた。

文章から三人ということがわかる。あと二人が持っているかもしれない。笠井はそれを探し求める。そして、大新聞の依頼随筆に、蔵書票の図柄をカットにしてもらうことを思いつく。その後、見えてきた『ふらんす物語』の蔵書票の持ち主たちの人間模様が数奇なものである。

新羅のコインが縁で

古書仲間と韓国に行った笠井は、そこではあまり収穫はなかった。ある妓生が首から下げていたコインに目が行く。聞いてみると新羅時代のコインらしい。

妓生はお金に困っていて、そのコインを手放したい。笠井はそれを買うことにした。妓生に連れられて行った百貨店の経営者の屋敷で、古書趣味の車いすの主に出会う。

何の収穫もなかった空虚感の中、日本に帰国した笠井に船便が届く。差出人は・・・。

せどり男爵、全六話

この小説は、せどり男爵のミステリアスな回想録だ。後半も本好きには面白い話である。初版本にこだわって手段を選ばない女性の話、キリシタン版をめぐる不可解な放火事件、最後は、装丁の表紙に使う人間の皮をめぐる話となっている。

『せどり男爵数奇譚』(ちくま文庫) 梶山季之著 筑摩書房 2000年

ISBN 978-4-480-03567-7

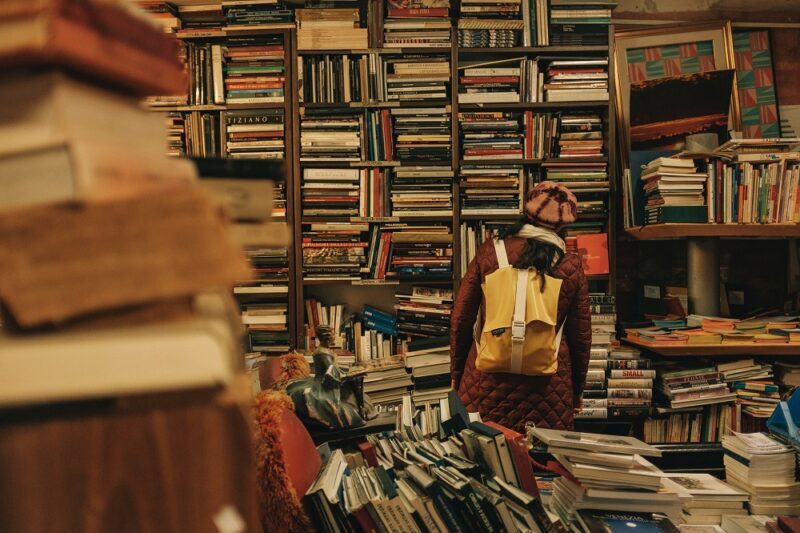

古書業界も変容してきたが

昔ながらの古書店、交換会の開催や、本来の古書の価値を知る目利きの古書店主のいる古書店も長く存続している傍ら、新古本として商売しているところも全国展開している。また、個人でオークションなどに出品することもできるようになってきている。

古書の世界は奥が深すぎて、我々素人にはわからないことが多すぎる。今回は小説であったが、古書の文化や業界について、引き続き調べていきたい。

今では、ネットから購入することも多く、AMAZONなどで中古本を購入することもあるが、公立図書館の新刊準備の際、ネット検索(日本の古本屋)から、安く基本的な図書を購入したこともある。

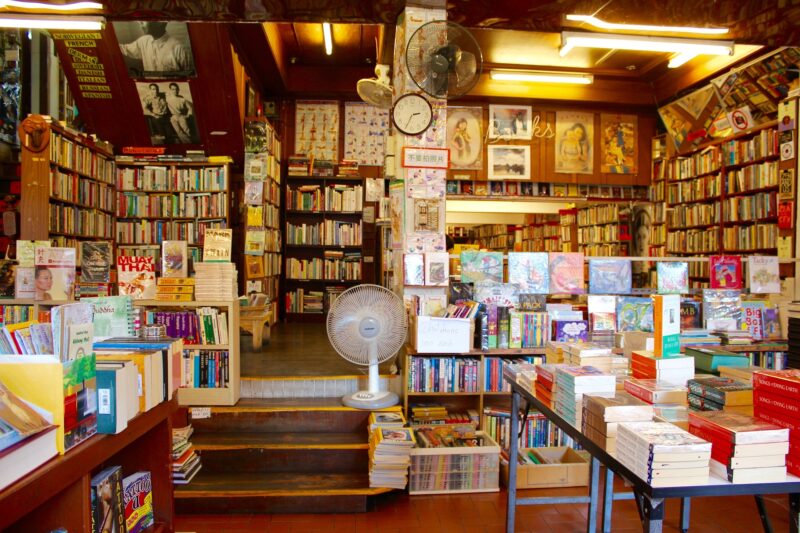

大阪でよく行った古書店

大阪に住んでいるときによく行った古書店街です。

「阪急古書のまち」

「天地書房」

南海難波古書センター

関西古書研究会のホームページがこちらです。