本が大好きという人は多いですよね。本ってどのくらい昔からあったのか、どんな歴史をたどってきたのか知りたいと思いませんか。現在は、いろんなデジタル情報がどこでも見ることができるようになってきています。

本の世界も電子書籍になってきました。実は、こうしたデジタル画面で読む本よりも紙の本が好きっていう人は少なくありません。

本の起源を訪ねたときに、文字を記録していく粘土板にさかのぼります。メソポタミア文明が栄えたところではこの粘土板に人類はじめての文字である楔形文字で記録されていました。

次に、草の茎を開いて重ね合わせて乾燥させたパピルスですね。

パピルスはペーパーの語源になったものです。これはナイル川のほとりのエジプト文明で使われました。

文字はヒエログリフです。紀元前2世紀に古代アレクサンドリア図書館ではこのパピルスを丸めた巻子本が100万巻もあったといわれています。

今のような本の形(冊子体)になるのは、動物の皮をなめして作られた羊皮紙が使われるようになってからです。

一方アジアに目を向けると、インドなどでは木の葉、中国などでは木や竹の札を繋ぎ合わせた木簡や竹簡が使われました。

その後、中国で紙が発明されます。その製紙法はイスラム世界を通って、ヨーロッパまで伝わり、またアジアでは朝鮮半島から日本へも伝わりました。

日本で年代がわかっている最古の印刷物として、百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)があります。これは、764年(天平宝字8年)に称徳天皇が木製の三重塔の中にお経を収めて、諸寺に配った(770年)というものです。

一方、アジアに目を向けると、インドなどでは木の葉、中国などでは木や竹の札を繋ぎ合わせた木簡や竹簡が使われました。

その後、中国で紙が発明されます。その製紙法はイスラム世界を通って、ヨーロッパまで伝わり、またアジアでは朝鮮半島から日本へも伝わりました。

日本で年代がわかっている最古の印刷物として、百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)があります。

これは、764年(天平宝字8年)に称徳天皇が木製の三重塔の中にお経を収めて、諸寺に配った(770年)というものです。

西洋では、中世、こうした紙に文字を書く方法として、小説『薔薇の名前』(ウンベルト・エーコ著)にも描写されている修道院での写字生による写本などが一般的でしたが、その後、印刷技術が開発されます。

グーテンベルクによる活版印刷術の発明は社会にいろんな変化をもたらしました。またこの発明以後、各都市に印刷所が設立されました。

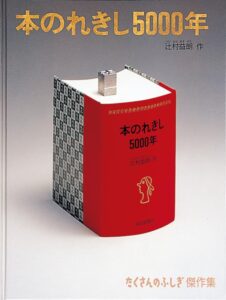

こうした本ががたどった歴史がこの絵本に描かれています。

『本のれきし5000年』(たくさんのふしぎ傑作集) 辻村益朗作 福音館書店 1992年 ISBN4-8340-1139-9